Mattoni e solfomattoni

Postato il di tok

La presenza di sali causa deturpazioni e distacchi dell'intonaco

L’azione dei sali solfatici rappresenta una delle principali cause di degrado per le murature sia antiche che di recente costruzione. Le forme di degrado connesse con la presenza di questi sali si riconducono essenzialmente alla formazione di efflorescenze e subflorescenze saline sulla superficie e all’interno delle murature e all’instaurarsi di reazioni chimiche espansive che provocano lo sgretolamento o il dilavamento delle malte degli intonaci o di allettamento.

La formazione di efflorescenze sulla superficie delle murature avviene per effetto dell’evaporazione dell’umidità contenuta al loro interno. Per le ragioni esposte nel seguito, all’interno delle murature possono essere presenti discrete quantità di sali idrosolubili, in particolare di solfati. Nel suo moto di migrazione dall’interno della muratura verso le superfici esterne, l’acqua scioglie e trasporta con sè tutti i sali solfatici idrosolubili e, dopo evaporazione, li deposita sulle superfici esterne sottoforma di concrezioni di colore biancastro (efflorescenze).

Scritto da Roberto Troli e Luigi Coppola

Pubblicato anche su: Enco Journal n.2 - 1996

La presenza di sali causa deturpazioni e distacchi dell'intonaco

L’azione dei sali solfatici rappresenta una delle principali cause di degrado per le murature sia antiche che di recente costruzione. Le forme di degrado connesse con la presenza di questi sali si riconducono essenzialmente alla formazione di efflorescenze e subflorescenze saline sulla superficie e all’interno delle murature e all’instaurarsi di reazioni chimiche espansive che provocano lo sgretolamento o il dilavamento delle malte degli intonaci o di allettamento.

La formazione di efflorescenze sulla superficie delle murature avviene per effetto dell’evaporazione dell’umidità contenuta al loro interno. Per le ragioni esposte nel seguito, all’interno delle murature possono essere presenti discrete quantità di sali idrosolubili, in particolare di solfati. Nel suo moto di migrazione dall’interno della muratura verso le superfici esterne, l’acqua scioglie e trasporta con sè tutti i sali solfatici idrosolubili e, dopo evaporazione, li deposita sulle superfici esterne sottoforma di concrezioni di colore biancastro (efflorescenze).

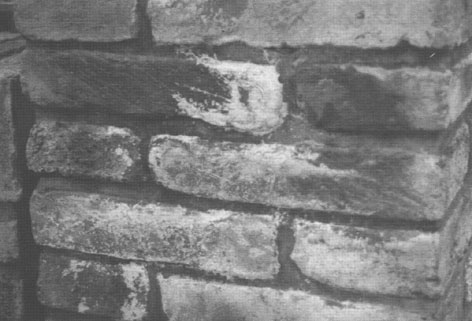

Esempio di efflorescenza solfatica su mattoni a vista

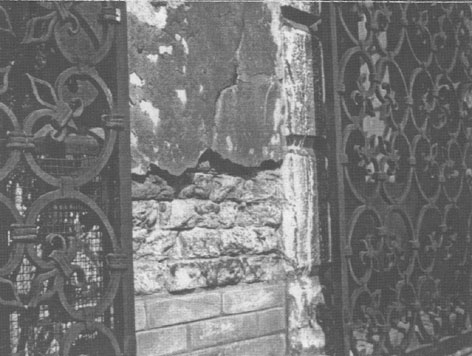

In alcune circostanze climatiche (forte ventilazione e bassa umidità relativa), l’evaporazione dell’acqua è così rapida che il deposito dei sali non avviene sulla superficie esterna del muro, ma al suo interno (subflorescenza). Il deposito dei sali avviene soprattutto all’interfaccia tra laterizi e intonaco o tra intonaco grezzo e finitura. In questo caso, la cristallizzazione dei sali provoca l’instaurarsi di una pressione che può determinare il distacco dell’intonaco dal muro o della finitura dallo strato grezzo. Ciò avviene soprattutto nelle murature in cui sia stato fatto uso di intonaci particolarmente impermeabili (ad esempio a base di solo cemento) i quali, a causa della loro scarsa porosità, non sono in grado di "ospitare" al loro interno i cristalli dei sali che si depositano per effetto dell’evaporazione dell’acqua.

Elevate concentrazioni di sali solfatici all’interno di malte realizzate con leganti cementizi (cemento portland, calce idraulica o miscele di calce e pozzolana), possono provocare, in presenza di umidità, reazioni chimiche che portano alla formazione di ettringite colloidale e thaumasite con effetti devastanti sulle malte.

La presenza di sali solfatici nelle murature viene normalmente ascritta a due cause: l’utilizzo del gesso (solfato di calcio emidrato) come legante negli intonaci e alla risalita capillare dell’acqua che trascina, lungo il suo percorso, i sali solfatici idrosolubili.

Molto spesso, però, ci si dimentica di un’altra importante fonte da cui possono derivare di solfati presenti nelle murature: i mattoni. Questi ultimi, infatti, possono contenere al loro interno discrete quantità di sali solfatici dovuti principalmente alle impurità (per es: pirite, FeS2) che accompagnano le argille oppure allo zolfo presente nei combustibili per la cottura delle materie prime. Nell’ambiente ossidante della cottura, entrambi questi composti (pirite e zolfo) si trasformano in solfati di sodio, potassio e magnesio.

La pericolosità della presenza dei solfati nei laterizi è riconosciuta dalle norme di legge, che - attraverso il vecchio Regio Decreto n° 2233 del 1939, mai abrogato e quindi ancora vigente - ne limitano il contenuto massimo allo 0.05% in peso (espresso come SO3).

Negli anni recenti il contenuto di solfato nei laterizi di nuova produzione è aumentato notevolmente rispetto al passato. Non di rado, infatti, si trovano in commercio mattoni aventi un contenuto di solfato decine di volte superiore al limite sopra menzionato e che, pertanto, più propriamente dovrebbero chiamarsi solfo-mattoni.

La presenza di solfati nei mattoni delle murature può avere due conseguenze. Nel caso di murature in mattoni a vista si può registrare la presenza di efflorescenze solfatiche che deturpano l’aspetto estetico con le tipiche chiazze biancastre; in qualche caso, più raramente, i solfati cristallizzano all’in-terno del mattone provocandone una delaminazione superficiale. Nel caso di murature in mattoni intonacate, i solfati derivanti dai mattoni possono interagire con la malta dell’intonaco provocandone il rigonfiamento (per formazione di ettringite e thaumasite) oppure la crescita di una pressione di cristallizzazione (subflorescenza): in entrambi i casi, si verifica il distacco dell’intonaco.

Esempio di intonaco degradato per reazione con i solfati del substrato

In fase di restauro, quando ci si trova di fronte ad un intonaco degradato dai solfati derivanti dai mattoni, è difficile stabilire se l’apporto di solfato da parte dei mattoni sia ormai esaurito (ed è quindi possibile dar inizio al rifacimento dell’intonaco) oppure sia ancora in atto (ed è quindi consigliabile attendere il completo "spurgo" di solfati per non compromettere la stabilità del nuovo intonaco).

Di fronte a questa situazione - quando cioè ci sia il sospetto che i solfati possano ancora esistere all’interno dei mattoni - è consigliabile che la malta da restauro sia caratterizzata da una insensibilità ai solfati - valutabile con il saggio di Anstett - e da una macroporosità diffusa capace di "ospitare" i cristalli dei sali solfatici che si depositano a seguito dell’evaporazione dell’acqua.

In alternativa, si potrebbe optare per una delle tecniche disponibili capaci di bloccare il movimento dell’umidità all’interno delle murature e quindi il trasferimento dei sali dal mattone all’ambiente esterno o all’into-naco. Ma di questo argomento - che coinvolge una tematica più vasta e complessa, l’umidità delle murature - ne parleremo in una prossima occasione.

Per ulteriori informazioni sull’argomento, è possibile consultare l’articolo: L.Coppola, R.Troli, "Il degrado per attacco solfatico delle murature. Analisi di tre case histories", L’Edilizia, marzo-aprile 1996.

|

|

| |

|

|

| Votazione Articolo

|

|

|

|

|

|

| |

Risultato medio: 3

Voti: 2

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|